8月7日、武蔵村山市民会館で「PTSDの日本兵の家族の思いと願い・証言集会」が開催されました。機関紙『横浜市従』6月15日号1面で紹介した「PTSDの日本兵と家族の交流館」代表の黒井秋夫さんらが立ち上げた実行委員会が主催したものです。アジア・太平洋戦争で過酷な体験をしたことから、精神神経疾患を発症した日本軍兵士。復員した彼らと暮らした家族が自らの体験を社会に向かって語り始めました。敗戦から77年、国家がひた隠しにする歴史を暴く 、当事者の声に耳を傾けるときです。

沈黙は何を意味するか

復員兵の「戦争神経症」とはどのようなものだったのか? 復員兵を父親に持つ3人が映像やスライドを用いて証言した。

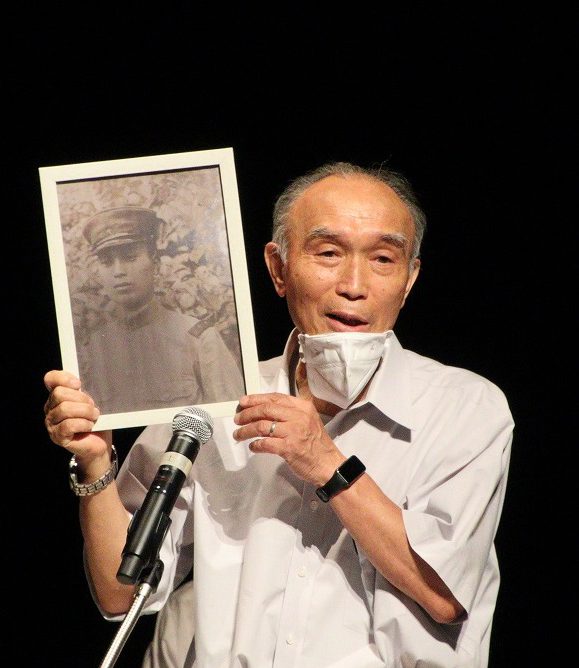

黒井秋夫さんの父親は、ゲリラ討伐戦にも参加した。復員後は一言もしゃべらず、働かず、常に暗い顔をしていた父。「尊敬とは真逆の人でした。父のような男には絶対なるまいと思っていました」と以前の自分を悔やんだ。

二人目の証言者・吉沢智子さんの父親には、海軍の将校として乗っていた戦艦が撃沈され、海を漂っていたところを救出された経験がある。「何かというとすぐキレて大声で怒鳴りだすことがよくあり、パワハラ、モラハラ発言がひどかった」。気に食わないことがあると〝ちゃぶ台返し〟をする、そんな父からDVを受けていた母親の怒りの矛先は吉沢さんに向かった。次第に吉沢さんはひきこもるようになった。

三人目の証言者・森倉三男さんの父親は、復員後しばらくするとアルコールに依存するようになり、次第に働くことが減っていった。酒に酔うと「受験期の子どもを座らせて『兵隊の話を聞け』と高圧的な態度」をとる。「地域の人からは『戦争ボケ』などと言われ、兵隊から帰ってきた生活破綻者とみられていた」と話した。

なぜ「戦争のトラウマ」が50年以上見えないものになっていたのか? 日本社会の背景と、当事者たちの活動の歴史的な意義を歴史学者で『戦争とトラウマ 不可視化された日本兵の戦争神経症』の著書がある広島大学の中村江里准教授が、3人の証言に続いてコメントした。

中村准教授は「間違いなく歴史が動き始めた」と表現した。「戦時中から戦後に至るまで、『恥ずかしいこと』として、個人や家族の中に隠されてしまっていた戦争のトラウマを社会に開いてきた。個人の病理と家族の中の問題として隠されてきたものを『国家が起こした戦争によってひき起こされた』とパラダイムチェンジ(=パラダイムシフト、根本的転換)をしたと言ってもよい」。そして当事者をして「この人になら話してもよい」と思わせるような、安心・信頼できる場を当事者の手で作ってきたことだ。

中村准教授は、精神障害兵士の家族から国府台陸軍病院に宛てられた手紙を分析したことがある。「テンプレートのように『第一線で奉公できず、お国のご厄介になって申し訳ない』といったお詫びの言葉がある」という。

当時の社会のジェンダー規範のもとでは、戦場や兵営での暴力に耐えられない兵士は「女々しい」というスティグマ(烙印)を押された。戦後になると、企業戦士的な生き方の「男らしさ」が求められた。働かない(働けない)生き方が「男らしさ」にはそぐわないということでスティグマ化されてしまう側面があるという説明だ。

中村准教授は、「公的なスティグマ」をやがて当事者が自分自身に向ける「セルフスティグマ」にさせる圧力があると見ている。「戦時中のカルテを見ていると患者さんの言葉で『こんな病気になってしまうなんて、自分は〝国賊〟である』とおっしゃっている方が結構いることがわかる。それぐらい偏見・差別の対象になっている存在だったということだ」。そこには、当事者が安全な環境で自身のトラウマ体験について語ることが非常に困難な戦時中の状況が、戦後にまで連続している「終わらない戦争」があるのだと指摘した。

絡み合う加害と被害

集会は、記者会見の時間を設けた。中村准教授、中村平・広島大教授、吉田裕・一橋大名誉教授(以上、歴史学)、北村毅・大阪大准教授(文化人類学)の研究者4人が、証言者に同席した。

取材班は、心的被害の大きさゆえに証言までの時間がかかってしまったことを逆手に取って史実を否定する「バックラッシュ」の可能性に関わって、証言する葛藤を当事者に、科学者には研究によってどのように反動を乗り越えようとしているのか質問した。PTSDを発症していたとみられる復員兵と暮らした家族の証言には、日本軍性奴隷制の告発と等しく、「国家の犯罪」として〝歴史を暴く〟ところに、価値があろう。だが、同時に想起されるのは、正史(官製の歴史)から消された元「慰安婦」の証言は、「歴史の捏造ではないか」、「後付けで被害者ぶっている」といった右派のセカンドレイプに晒され続けているという現実だからだ。

質問への応答のうち、中村平・広島大学教授の発言は、わたしたちに多くを教えた。中村教授は、バックラッシュの可能性は非常に大事な論点としたうえで、当初、証言が右派にとって追い風にもなるかもしれないと危惧したと話す。「戦後、日本社会の中で加害者、あるいは『悪の権化』としての日本兵という、均質で単純なイメージがあった。黒井さんたちの活動は、それを揺るがす大きな動きだ」。

ただし、証言が加害性を軽減させると見るのは誤解だと中村教授は言う。戦争の被害と加害は対立する二つの側面ではなく、実際、重層的な関係にあるからだ。「最近、平和教育の中でどのように加害と被害の両方をしっかり見据えて教えていくかということが、研究者の中で問題になっている。広島では原爆被害のことばかりが焦点化されてきたが、その中でも細々と加害の責任を見る動きがある。そういったものに資するのがこの集会の趣旨だと思う。黒井さんの主眼の一つである『政府の責任』、『国家の責任』、『精神医学者の責任』は、(研究が)始まったばかりで事実関係すらよくわからない。研究者とメディアと民間の運動とがタイアップしていかなければ、声は出てこないだろう。まだ日本軍『慰安婦』ほど知られていない。報道を傍から見ていて、黒井さんの主張がメディアではそこまで取り上げられていないように感じる」。

中村教授は、鋭く取材班に問い返した。「どうですか? (権力への責任追及は)怖いから少し抑えるところといった感じなのかと、見られなくもないと感じていますが」

戦争トラウマと家族の体験を哀話として扱うのではなく、近代史の中心の一つに置くことが、わたしたちにできるだろうか。